甲型肝炎发病率近年来逐渐增高,医生建议尽早接种甲肝疫苗

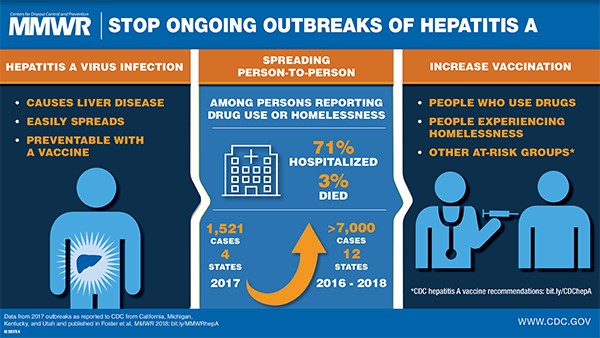

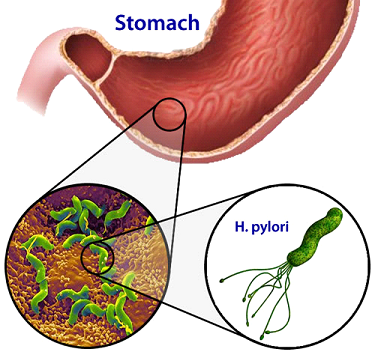

甲型肝炎发病率近年来逐渐增高,医生建议尽早接种甲肝疫苗 朱自强 医生 美国疾病控制和预防中心(CDC)的发病率和死亡率周报近日(5/10/2019)报道美国甲型肝炎(HAV,简称甲肝)发病率近年来逐渐增高。据统计,2016-2018年期间,美国CDC收到了大约15 000份来自各州感染甲肝的报告,其发病率相对于2013-2015期间增加了294%。报告表明甲肝病例的增加与某些食物受到甲肝病毒污染有着密切关系。绝大多数病例发生在吸毒或无家可归者中,男同性恋者感染甲肝的几率大大增加。 甲型肝炎是全球最为常见的一种肝炎,它的主要传染途径为粪-口传播,潜伏期约为28天左右,主要表现为发烧,乏力,恶心,呕吐以及腹痛等,往往会有黄疸的表现;实验室检查包括血清转氨酶的升高。大部分病人的临床症状和血液异常指标在急性感染后的2-3个月内恢复正常,几乎所有病人都会在6个月内完全康复,很少发生肝功能衰竭和死亡。甲肝感染后病人往往会具有终生的免疫力。 尽管甲肝为急性和自限性疾病,但由于其传染性高,所以预防显得尤为重要。预防甲肝的方法主要包括洗手,避免在卫生条件不佳的地方直接饮用自然水或食用未煮熟的食物,而熟食如果在准备过程中受污染也可能传播甲肝病毒。一般来说,加热超过85°C 一分钟就可以将甲肝病毒杀死,碘和消毒溶液(家用漂白剂1:100稀释)也可有效灭活甲肝病毒。 除了上述方法之外,更为有效地预防甲肝的方法包括接种疫苗。目前美国市场上的甲肝疫苗有两种:Havrix和Vaqta。两者均为灭活疫苗,分两剂接种,时间分别为0和 6-12个月期间。另外一种Twinrix则为甲肝和乙肝的联合疫苗,需要三剂,接种时间为0、1和6个月。接种甲肝疫苗后,超过95%的成年人保护性抗体会持续存在超过20年。 哪些人群建议接种甲肝疫苗呢?下列病人需要接种甲肝疫苗: •患有慢性肝病的人群 •男性同性恋者 •非法吸毒者(注射和非注射) •参与研究灵长类动物甲肝病毒感染的实验室研究人员 •患有凝血因子障碍的患者 •与来自甲肝流行国家的被收养人员在他/她们抵美60天内有密切接触的人 •与患有甲型肝炎的人有直接接触的人 •所有一岁以上的无家可归者 •任何希望获得甲肝免疫力的人